Objektiv aufklären

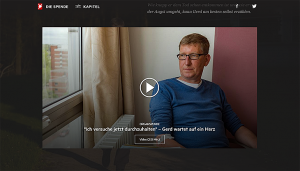

Die Multimedia-Reportage „Die Spende“ begleitet einen herzkranken Familienvater bei seinem Weg zu einem neuen Herzen und einen Vater, dessen Sohn nach seinem Hirntod zum Organspender wurde. Es werden umfassende Einblicke in alle Abläufe geboten, die rund um eine Organspende relevant sind.

„Die Spende“ ist für den Grimme Online Award 2020 in der Kategorie „Wissen und Bildung“ nominiert. Im Interview berichtet Dominik Stawski über die emotionale Recherche gemeinsam mit Fotograf Patrick Junker und sein Anliegen, trotz allem möglichst neutral zu berichten.

Zur Organspende gibt es bereits einige Beiträge. Warum wollten Sie dieses Projekt durchführen?

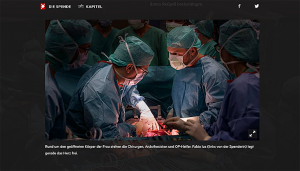

Organspende ist tatsächlich seit Jahrzehnten kein neues Thema. Das stimmt. Der Anlass für mich aber war, dass die Zahlen zur Organspende in Deutschland einen neuen Negativrekord erreicht hatten. Ich habe mich dann selbst gefragt, würde ich spenden wollen oder nicht? Mich hat es dann total gewundert, dass ich keine gute Antwort hatte. Ich glaube, das liegt daran, dass ich, obwohl es kein neues Thema ist, viel zu wenig wusste. Die bisherigen Beiträge – ich habe das sogar später im Archiv mal systematisch überprüft – die haben im Grunde sehr emotional über die Situation der Menschen, die auf ein Organ warten oder über die der Angehörigen, die einen Menschen verloren haben, berichtet. Aber diese Artikel haben nicht gezeigt, was bei einer Organspende tatsächlich passiert. Und wenn ich „Organspende“ sage, dann meine ich nicht nur die Transplantation. Das hat man an einigen Stellen schon getan. Ich meine explizit die Situation, wenn einem Menschen Organe entnommen werden, wenn bei einem Menschen der Hirntod diagnostiziert wird, also Dinge, bei denen wir nicht so leicht hingucken. Aber ich glaube, dass es wichtig ist, das zu zeigen. Ich habe mit vielen Kollegen darüber gesprochen, ob es abschreckend wirken kann, wenn man so drastische Bilder zeigt, aber wir waren alle der Überzeugung, dass das bei einem Thema wie der Organspende wichtig ist. Wir müssen die Leser*innen, die Leute, die Bürger*innen damit konfrontieren, sodass jeder für sich entscheiden kann. Das funktioniert nur, wenn wir Medien alles zeigen.

Wie lange haben Sie vor der Veröffentlichung recherchiert?

Los ging es Anfang 2018. Die ersten Recherchen waren, um Kontakte zu legen. Ich wusste, wenn ich mir vornehme auch bei der Organentnahme dabei zu sein, wenn ich Menschen begleiten und gut kennen will, bei ihrem Weg zu einem neuen Organ dabei sein will, dann reicht es nicht, wenn ich einmal in der Klinik anrufe und sage, dass ich das gerne machen würde. Das setzt voraus, dass ich ein tiefes Vertrauensverhältnis zum Ärztepersonal brauche, aber vor allem zu den Patienten. Ich habe 2018 mit Gesprächen mit den Kliniken angefangen und dann habe ich die Patienten und die Ärzte kennengelernt. Danach wurde das intensiver im Jahresverlauf. Bis dann Anfang 2019 klar war, was aus den Patienten wird, die ich bis dahin enger begleitet habe. Das heißt, es war ein Jahr stellenweise wirklich intensiv mit nächtelangen Recherchen und stellenweise dann auch mal nur einem Termin in ein oder zwei Wochen. Es war ein extremer Zeitaufwand. Nicht nur für mich, sondern auch für den Fotografen.

Für uns als Stern war von Beginn an klar, dass wir das auch optisch und visuell begleiten wollen. Das heißt, wir brauchten einen Fotografen, der bereit ist, für viele Monate immer für uns verfügbar zu sein. Denn naturgemäß ist es nicht planbar, wann man im OP dabei sein kann. OP’s finden sehr spontan statt. Wir mussten also über viele Monate, das heißt ich und unser Fotograf Patrick Junker, gewährleisten, verfügbar und schnell in der Klinik zu sein. Die Klinik war in Hannover, das war relativ günstig, da das sehr zentral und so eine Entfernung gut überbrückbar ist. Ich war die meiste Zeit in Hamburg und konnte dann schnell in Hannover sein, Patrick Junker war auch mal in Süddeutschland, aber auch von dort konnte er in wenigen Stunden in Hannover sein.

Die Nominierungskommission hat Ihre Kombination von Text- und Videoelementen gelobt. Können Sie uns dazu noch ein wenig mehr erzählen?

Der Stern ist immer ein visuelles Medium gewesen, auch als Zeitschrift. Uns ist Fotografie häufig wichtiger als anderen. Und daher war es natürlich einen Fotografen einzubinden. Aber bei diesem Thema war es uns darüber hinaus auch wichtig Videos einzubinden, da wir immer das Ansinnen hatten, dass wir eine Website bauen, die zeitlos aufklärerische Kraft hat. Die also im besten Fall eine Website ist, die Leute ansteuern, wenn sie sich entscheiden müssen, spenden sie oder spenden sie nicht. Um das machen zu können braucht man unbedingt Videos. Wenn man das nur im Text beschreibt, mag das erstens oberflächlich wirken, zweitens entfaltet es eine ganz andere Kraft, wenn man so etwas wie eine Organentnahme auch bildlich zeigt. Bei diesem Thema sollten alle Leute, die vor der Entscheidung stehen, ob sie spenden, oder wenn sie das für einen Angehörigen entscheiden, wirklich wissen, was dort passiert, denn es werden immer wieder Dinge behauptet, die so gar nicht stimmen. Beispielsweise, dass Menschen nach dem Hirntod noch einmal begonnen haben zu leben. Das sind gängige Muster, die sich im Netz finden lassen. Daher war es uns so wichtig, in Wort und in Bild zu zeigen, was abläuft, damit keine Zweifel aufkommen.

Das kann aber im Zweifel auch dazu führen – und das finde ich absolut legitim – dass jemand nach dem Lesen oder Sehen dieses Beitrags erst recht entscheidet, dass er/sie nicht spendet. Aber mir war von Anfang an wichtig, dass dieser Beitrag, das ganze Projekt, nie als eine Art Kampagne verstanden werden darf. Ich glaube, eine Gesellschaft darf sich freuen, wenn sie genug Organe hat für alle Erkrankten, aber wir als Journalisten sollten niemanden bei diesem intimen Thema bevormunden. Das Beste an dem Beitrag für mich ist, dass sich sowohl Leute gemeldet haben, die sich nach der Rezeption des Beitrages für die Spende entschieden haben, aber sich auch Leute gemeldet haben, die sich dagegen entschieden haben, obwohl sie die genau gleiche Geschichte gesehen haben. Das finde ich gut. Dass der Beitrag die Leute in ihrer unsicheren Haltung in eine Richtung bestärkt. Ob diese Haltung Bestand hat oder ob man später für sich oder für seinen Partner anders denkt, das weiß man nicht, das ist ja klar. Aber dass man überhaupt mal versucht eine Haltung für sich zu finden, ist wichtig. Wenn der Beitrag das provoziert, ist es das beste Ergebnis.

Dass das Angebot weder für noch gegen die Spende argumentiert, schreiben Sie ja auch eingangs im Angebot selbst. Während der Recherche haben Sie aber einen Mann mit Familie und Kind begleitet, der dringend ein Herz benötigte. Wie bleibt man währenddessen trotzdem objektiv?

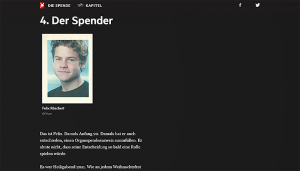

Das ist in der Tat nicht einfach. Ich habe verschiedene Menschen kennengelernt. Das war ja ein großes Projekt. Und bei so einer langen Recherche bleibt es nicht aus, dass man sich eng kennenlernt, dass man die Familie kennen lernt, dass es nicht beim „Sie“ bleibt. Das lässt sich auch gar nicht vermeiden. Man ist einfach sehr nah dran. Neutralität ist in einer Reportage schwer zu bestimmen. Aber ich habe mir ganz fest vorgenommen, alles, was wertend ist, aus dem Beitrag rauszulassen. Ich freue mich sehr, dass es dem Patienten, um den es in diesem Online-Beitrag geht, heute gut geht. Trotzdem darf meine Freude und der Eindruck, den ich von diesem Menschen habe, keine Rolle spielen. Ich habe mir Mühe gegeben, alle Menschen in diesem Beitrag so zu schildern, dass meine Meinung außen vor bleibt. Ich wollte auch alles miterleben. Ich wollte mir nicht nur von Menschen erzählen lassen, was sie ausmacht und wer sie sind. Ich wollte sie solange begleiten, dass ich so viel Material habe, damit die Leser*innen selbst einen Eindruck gewinnen können. Da hat die viele Recherche geholfen. Trotzdem habe ich ein großes Mitgefühl mit den Patienten. Aber auch mit der anderen Seite der Organspende. Das kommt ja manchmal zu kurz. Weil das die Seite ist, die viel schwieriger zu recherchieren ist für einen Journalisten. Die Spenderseite. Also die Seite, wo ein Mensch stirbt und in seinem Sterben die Chance liegt anderen Menschen das Leben zu retten. Man kann nicht vorher mit der Person reden. Das passiert alles spontan und dann muss man versuchen, mit den Angehörigen in Kontakt zu treten. Das darf man nicht vergessen.

Ich bin einer Person besonders dankbar: Dem Vater eines jungen Mannes, der verstorben ist und der sehr offen mit mir darüber gesprochen hat, wie die Situation damals für ihn war, als sein Sohn Organspender wurde. Das kostet diese Menschen wahnsinnig viel Kraft. Das muss man generell sagen: So ein Beitrag funktioniert nur, weil sehr viele Menschen sehr viel Preis geben und Vertrauen in unsere Arbeit als Journalisten besitzen. Das ist nicht selbstverständlich. Ich weiß nicht, ob ich selbst so etwas tun könnte. Aber ich bin diesen Menschen sehr dankbar, dass sie dazu beigetragen haben den Menschen eine Orientierung zu ermöglichen.

Was bedeutete die Auseinandersetzung mit dem Thema für Sie persönlich? Haben Sie Ihre Meinung zu dem Thema geändert?

Ich habe auch Familie und natürlich kommt man von den Recherchen zurück und erzählt, was passiert ist. Man muss wissen, dass ich mehrere Operationen miterlebt habe, ich war öfter im OP-Saal. Die erste Operation war eine Organentnahme. Und ich wusste nicht, ob ich dem Ganzen gewachsen bin, genau so wie unser Fotograf. Wir haben das dann bei den Ärzten zur Sprache gebracht und die meinten, dass wir uns da keine Sorgen machen müssten. Da waren wir relativ überrascht. Es war aber tatsächlich so, dass die Situationen in den OP’s nicht die emotional belastend waren. In einem OP-Saal herrscht eine so klinische Stimmung, das heißt die Patienten sind ja auch als Person nicht sichtbar. Der Kopf ist abgedeckt. Alles wird sehr sachlich gesehen. Menschen werden auf ihre Grundfunktionen, das Herz-Kreislauf-System, reduziert. Das ist eine sehr technische Situation dort. Man traut dann manchmal seinen Augen nicht, was dort passiert und dann erinnert man sich daran, dass dort ein Mensch liegt, den man schon lange kennt. Das bedrückt einen kurz, aber dann ist man schnell wieder abgelenkt durch die technischen Vorgänge.

Das Belastende war in der Tat, die Menschen so lange zu beobachten und ihre Ungewissheit darüber, ob sie überleben werden oder nicht, die Ungewissheit in der Familie zu spüren. Das löst bei jedem Menschen – da muss man kein Reporter sein – immer Beklemmung aus. Das ist dann auch etwas, was man mit nach Hause nimmt und das mag auch hier und da einmal grundsätzliche Diskussionen triggern. Was wollen wir selbst? Wie wollen wir das? Welche Intensivbehandlungen will man und welche nicht? Das mag auch jetzt in Zeiten von Covid-19 eine Frage sein, die sich hier und da aufdrängt. Das nimmt man mit nach Hause und es wird besonders davon angetrieben, dass man diese Menschen so gut kennt. Wenn man da offen im Beruf und in der Familie drüber spricht, dann ist das ein wichtiger Effekt dieser Arbeit und nichts, was ich missen wollte. Ich bin froh, dass mich diese Recherche das ein bisschen gelehrt hat.

Welche Reaktionen haben Sie bekommen?

Es war schön zu sehen, dass die Leser sich dazu animiert gefühlt haben, sich zu melden. Das ist nicht selbstverständlich. Die Bandbreite ging von völliger Ablehnung und Bestätigung der eigenen Ängste nach der Lektüre – und das ist verständlich, denn die Organentnahme ist ein heftiger Eingriff – bis hin zu einer Erleichterung, dass wirklich niemand mehr aufsteht. Besonders schön fand ich auch die Reaktionen aus der Fachwelt. Wir als Journalisten sind ja im Grunde Laien und ich musste hier lange recherchieren und mich freut das sehr, wenn ausgebildete Mediziner*innen, Oberärzt*innen, Chirurg*innen, aber auch andere Disziplinen sagen, dass dieser Beitrag eine wichtige Aufklärung leistet und eben auch stimmt.

Dieses Interview führten Marie Jakob und Helen Dreyhaupt

Hinterlasse einen Kommentar

An der Diskussion beteiligen?Hinterlasse uns deinen Kommentar!